こんにちは。採用から定着・戦力化まで、人材に関するあらゆるご支援をしておりますアイデムのライターチームです。

求人募集を掲載しても応募が全く来ないという状況は、採用担当者として最も避けたい事態です。応募が来ない原因は、自社の魅力を適切に伝えられていなかったり、募集方法そのものに原因があったりと様々な理由が考えられます。

そこで今回は応募が来ない原因や対策方法をご紹介します。

Index

- 応募が来ない理由は?

- 応募を集めるための求人原稿作成4つのポイント

- 求人広告の種類と特徴~適切な募集方法選定のために~

- 応募獲得のためには、採用ホームページの活用も有効!

- 採用サイト構築サービス「Jobギア採促」について

- まとめ

応募が来ない理由は?

求人に応募が来ない理由として考えられることはいくつかありますが、ここでは「改善が難しい理由」と「改善可能な理由」に分けてご紹介します。改善が難しいものは、企業や社会全体で抜本的な改革を必要とすることが多いですが、改善可能な理由に対しては、的確に対策を施すことで応募数の向上が見込めます。今すぐに取り組みができることから実施していきましょう。

1. 人口減少に伴い求職者も減少した

企業の力ではどうしても改善し難い理由のひとつとして、人口減少という現実が存在しています。残念ながらこの傾向は今後も続くことがわかっています。さらに高齢化も進み、内閣府が発表したデータによれば2060年には、総人口が9,000万人を割るそうです。これは、働く人口も減ってしまうということです。目を背けたい現実ではありますが、企業の力で改善できることではないので、現状を理解した上で、別の原因に目を向けてみましょう。

2. 情報が求人媒体内で埋もれている

インターネットが普及した現在では、Webでの求職活動が主流になりつつあります。多くの企業が求人媒体に情報を載せているため、インターネット上には膨大な量の求人情報が常に更新されます。しかし、求職者は全てをくまなくチェックしているわけではありません。2~3サイトだけを見比べて応募するという場合も多くみられます。

企業も本来なら全ての媒体に掲載しておく事で応募機会損失を防ぎたいところですが、採用費の予算には限りがあるため、全ての求人媒体に広告を出すことは難しいです。

そのような状況の中、採用担当者ができることは、広告出稿している求人媒体をこまめにチェックすることです。自社の募集ページが埋もれてしまっていないか定期的に確認しましょう。そして、埋もれてしまっている場合には、媒体の営業担当者に相談してみましょう。そして、もしも効果が得られない場合には別の媒体の使用を検討することも必要です。このような比較検討を繰り返すことで、自社と相性の良い募集方法が明確になってきます。

【Jobギア採促】

オウンドメディアリクルーティングを実現する採用サイト構築サービス

3. 求人広告の内容が魅力的でない

前述の通り、膨大な量の求人情報を元に求職者が応募企業を選ぶという現状があります。そのため、内容が薄かったり具体性に欠けていたりすると、選択肢の候補としてはなかなか挙げてもらえません。こういった事態を防ぐために、自社の求人広告に下記のようなポイントがないかチェックしてみてください。

(1)仕事内容がイメージしづらい

例えば「データ入力」「電話対応」などは求人広告内によく見る仕事内容ですが、より具体的な表現でどのような仕事なのかイメージできるように記載することが重要です。これらを「データ入力」→「売上のデータ入力」「在庫管理のためのデータ入力」、「電話対応」→「お客様からのお問合せ電話対応」などに表記を変更するだけでも、仕事内容が明確になります。詳細な業務内容についてはテキスト情報だけでは伝わらない部分もあるため、実際に来社してもらった際や、面談の際に説明をするのが望ましいですが、事前情報に適度な具体性を持たせておくことも重要です。

(2)求職者へのハードルが高すぎる

採用活動において、スキルや資格を重視することはよくあります。しかし、それらを強く主張し過ぎたり必須条件として提示してしまうと、条件のハードルの高さから応募を断念する求職者がでてくる可能性も考えられます。コストをかけて採用活動をしても間口が必要以上に狭くなってはもったいないので、応募の段階ではある程度受け皿を広く持っておくことも重要です。

(3)募集条件で見劣りしてしまう

ある調査によると、転職者の平均応募数は7.5社だそうです。このように大抵の場合求職者は複数の企業に応募をしているため、給与や福利厚生で見劣りをしてしまうと優秀な人材は他社を優先的に検討する可能性もあります。

これらの条件はなかなか見直すのが難しい側面もありますが、他社の情報と自社の情報を見比べてみた時に圧倒的に魅力的でない場合などは、募集条件の修正を検討してみても良いかもしれません。

(4)掲載媒体の適切な選定ができていない

そもそも求人を掲載している媒体の選定が間違っている場合もあります。求人媒体にはWebや紙など様々な種類がありますが、それぞれに特性があり、応募者層も異なります。

例えば、地域密着の洋菓子店が求人を出す際には、地域の紙媒体などが最初に検討にあがります。もちろん求人内容や採用活動の背景にもよりますが、地域密着の店舗における求人で全国規模の大型媒体で求人を募集する必要性が高いとは言えないからです。今一度、求人媒体それぞれの特性をよく知り、自社とのマッチング度合いを確認しましょう。

(5)採用ホームページが古い

求職者の約9割が、応募する際に企業のホームページをチェックしていると言われていますので、求人媒体に募集を出す一方で、自社のホームページも最新の情報を掲載しておくとよいでしょう。

自社のホームページを活用して応募を集めることができれば、求人媒体を活用するよりも採用コストが少なくすみます。定期的にメンテナンスを行い、社員インタビューや社長からのメッセージなどもこまめに更新することで、求職者に対して企業の雰囲気や採用への熱意を伝えることができるでしょう。

応募を集めるための求人原稿作成4つのポイント

ここからは、今までに紹介した「求人に応募が来ない原因」のうち、改善可能なものに対してどのような対策をしたら良いのかをご紹介します。

まずは今すぐにでも対応可能な、求人広告の内容変更や求人媒体の見直しから始めてみてはいかがでしょうか。

求人広告作成における4つのポイント

まずは求人媒体などに出している求人原稿や内容の見直しをしてみてください。

「いつ/どこで/だれが/なにを/なぜ/どのように」…これらが明確になった情報伝達がされているでしょうか。

また、「自社の魅力は伝わっているのか」「仕事内容の具体的なイメージは持ってもらえそうか」「他社に比べて見劣りしていないか」「そこをフォローできるような情報は載っているのか」など、採用計画と求める人物像などと照らしあわせながら、求人広告の中に企業としてのブレや求職者の不安を煽るような内容がないかをチェックしましょう。状況に合わせて、使用している写真なども刷新した方が良いかもしれません。

求人原稿や内容の見直しのために具体的に考えたいポイントを4点ご紹介します。

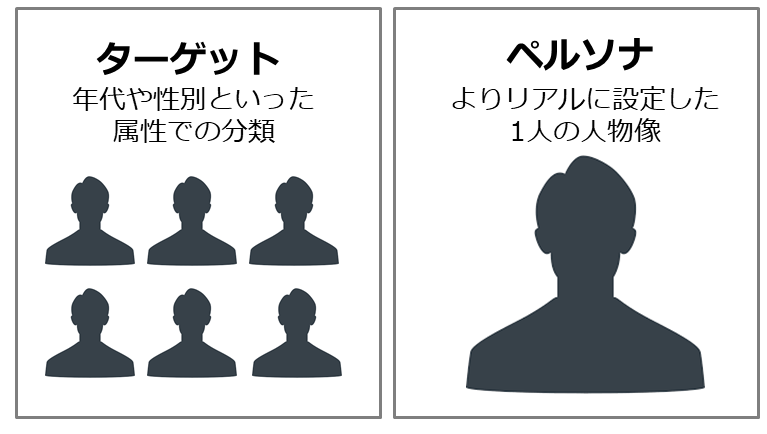

1. 採用ペルソナを設定する

採用活動におけるペルソナとは、自社が採用したい理想の人物像のことを指します。

膨大な量の求人から自社に合った方に求人を見つけてもらい、応募を獲得するためには、明確な人物像=ペルソナを設定し、採用サイトや採用動画を通して、求職者に自社で働くことを具体的にイメージしてもらえるような内容を盛り込むことが重要です。

参考記事:【ペルソナ設定資料有】採用活動におけるペルソナとは?~マッチする人材に届く求人原稿を作るメソッド~

2. 自社オリジナルの情報(強みや魅力)を存分に発信する

自社の強みや魅力を発信することは、他社との差別化においてとても有効な手段です。

例えば、「テレワークや時短勤務が可能」・「独自の福利厚生がある」・「専門技術が身につく」など、競合他社と比較して差別化できるポイントは、余すことなく求人原稿に盛り込みましょう。

参考記事:オウンドメディアリクルーティングとは?重要な2つのポイント

3. 求職者が知りたい情報は何かを常に意識する

求人原稿作成で注意すべきことは、“企業として伝えたいことばかりを盛り込んでいないか”という点です。求職者が本当に知りたい情報は何か、という視点を常に意識して求人原稿を作成しましょう。

求職者は、膨大な情報の中から、求人情報にたどり着きます。求職者の負担を最小限にするために、専門用語はなるべく一般的な言葉に言い換えたりすることも大切です。

4. 掲載媒体の選び直し

募集を掲載している媒体と、自社の相性はあっているのでしょうか。求人媒体の種類が膨大にある昨今、自社に適した媒体に求人広告が出ていることは人材が集まる必須条件のひとつです。

職種に特化した媒体も多数ありますし、媒体によって閲覧者の色はある程度明確化されています。また、最初に掲載した時とは媒体のコンセプトが変わっている可能性なども考えられますので、今現在求人広告を掲載している媒体はもちろん、他媒体のことを良く調べ直してもう一度見極めましょう。

求人広告の種類と特徴~適切な募集方法選定のために~

募集方法の適切な選定をするにあたり、求人広告の種類と特徴についてまとめました。参考にしてみてください。

ハローワーク

言わずと知れたハローワークは、採用コストがかからないので採用に予算が取れない場合にもおすすめです。また、求人票を初めて出すという時には、まずハローワークに出向くことで様々な書面の手続きなどを教えてもらえます。ただし、求職者に提供可能な情報量が限られているなどの制限もあります。

大学や専門学校

大学や専門学校の提示版、学内システムに求人情報を掲載する方法です。アナログな方法ですが、常に一定の効果が期待できます。大学毎に掲載条件が異なりますが、基本的には無料で掲載が可能です。ただし情報は大学内で完結するので、閲覧者の母数が少なくなってしまう点は考慮しておきましょう。

求人媒体―[1]Web媒体/求人サイト

インターネットで情報を集めることが主流となった現代では、若年層は特にインターネット求人サイトを使っています。大学や専門学校などでも求人サイトへの登録を必須で行わせるセミナーなどが頻繁に開かれていることも影響しています。また、最近では職業別などに細分化された専門求人サイトも数多く登場しています。

≪毎日更新≫全雇用形態をすぐ募集できる!

総合求人サイト「イーアイデム」についてはこちらよりご確認いただけます。

求人媒体―[2]Web媒体/求人検索エンジン

インターネット上にある求人情報を集めているサイトのことです。求人検索エンジンには複数の媒体の情報がまとめられており一括検索ができるため、現在非常に利用率が高まっています。無料で掲載できるところも多いので一度使ってみることをおすすめします。

ただし、デザイン性が乏しかったり、掲載したい情報を満足に入れられない場合などがあります。そのため、採用活動を積極的に行いたい場合には他の方法との併用が有効です。

アイデムは、Indeed広告の正規代理店としてIndeed広告を扱っています。また、Google広告の正規代理店として、検索広告・ディスプレイ広告・YouTube広告等を扱っています。

アイデムでのIndeed運用の詳細はこちらよりご確認いただけます。

求人媒体―[3]紙媒体

求人情報誌や、新聞の求人広告欄や折り込み求人紙を利用する方法もあります。地域密着の企業などで採用したいターゲットが明確な場合には、紙媒体の方が効果が出るケースも考えられます。また、インターネット求人と併用することで相乗効果を得ることもできます。

≪一覧性が高く、地域を絞り込んでアプローチができる≫

地元の人が見つけやすい!新聞折込求人紙「しごと情報アイデム」についてはこちらよりご確認いただけます。

≪身近な場所に置いてあり、地域の求人情報をまとめて閲覧できる≫

設置範囲が断然広い!首都圏での募集に最適な求人フリーペーパー「ジョブアイデム」についてはこちらよりご確認いただけます。

人材紹介

いわゆる「転職エージェント」と呼ばれている人材紹介会社を利用する方法です。求める人材を伝えれば、条件に応じた求職者をエージェントから紹介してもらえます。

ただし様々な種類の人材紹介会社があるため、まず自社に最適なエージェントを見つけるまでが最初の課題と言えます。

≪新卒・正社員・外国人材に対応!≫

アイデムの人材紹介サービスについてはこちらよりご確認いただけます。

人材派遣

人材派遣会社が雇用している派遣スタッフに、時給で働いてもらう方法です。一般的な派遣では派遣会社に人選を頼るため、自社で細かく面接等を行うことができません。主に一定期間欠員が出る場合などに有効です。

自社の採用サイト

意外と盲点になっているのが、自社の公式サイトです。志望順位の高い企業へ応募する場合に、コーポレートサイトなどから問い合わせをする求職者も少なくありません。無意識に機会損失を防ぐためにも整備しておくことをおすすめします。特に採用の頻度が高い場合は活用しましょう。

【Jobギア採促】

オウンドメディアリクルーティングを実現する採用サイト構築サービス

応募獲得のためには、採用ホームページの活用も有効!

スマートフォンの普及により、いつでもどこでもWeb上の情報にアクセスしやすくなったことで、求職者の約9割が、応募する際に企業のホームページをチェックしていると言われています。

採用ホームページを活用するメリットは、自社のコンセプトやカラーに合わせて自由にデザインでき、一度構築すれば都度高額なコストがかかるものではないので、長期的な目で見れば採用費用を抑えられる可能性が高いことです。

採用ホームページを1から用意する場合は、自社で制作するか制作会社に依頼するかの検討からスタートします。採用ホームページは一度制作したら終わりではなく、随時最新の情報に更新する必要があるため、更新のしやすさも念頭に置いた検討が必要です。また、他社に制作を依頼する場合は、初期制作費やランディングコスト、更新時のフローや費用など制作会社によって様々なので、情報収集を行い、採用ホームページの具体的な活用イメージと自社の人員体制なども加味して検討しましょう。

参考記事:採用サイトの作り方~知っておくべきポイントと必須コンテンツを解説~

採用サイト構築サービス「Jobギア採促」について

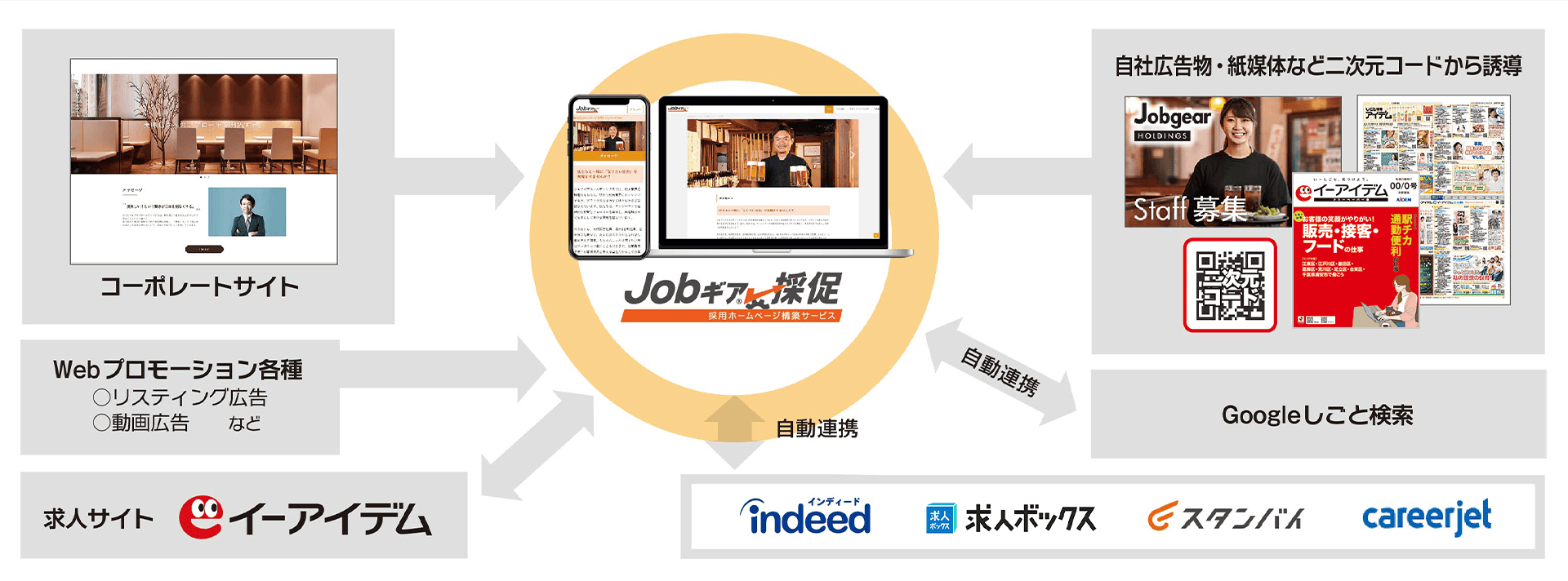

「Jobギア採促」はアイデムの求人ノウハウが詰まった採用サイト構築サービスです。

求める人材に伝わるページ制作をはじめ、求人サイト「イーアイデム」との連携掲載で露出アップも可能です。

GoogleやIndeedへの効果的な掲載手法のご提案や、個人情報のセキュリティ対策、応募者の管理まで、サイト制作だけではない、適材を集めるためのWeb採用戦略を包括的にサポートさせていただきます。

【Jobギア採促】

オウンドメディアリクルーティングを実現する採用サイト構築サービス

選べるプラン~完全無料のお試しプランも~

「Jobギア採促」は

- オリジナルで制作する「カスタムプラン」

- デザインバリエーションから選ぶ「ミドルプラン」

- 固定テンプレートの「スタンダードプラン」

- 完全無料の「クイックプラン」

と4つのプランからお選びいただけます。

各種検索エンジンとの連携に強い

採用サイトを効果的に活かすためには、採用サイトを求職者に見つけてもらうための施策が鍵となります。Jobギア採促で構築した求人案件が各種検索エンジンへ掲載されるよう、アイデムはお客様にしっかりと寄り添い、掲載のポイントや工夫すべき箇所をご提案いたします。

求人広告のノウハウが詰まったコンテンツ

求人のアイデムだからこそ、お客さまが求める人物へ届くコンテンツをご提案できます。伝わる文章や写真、求職者の興味をひくような募集要項の書き方など、求人原稿作成のプロがご提案いたします。

リリース後もレポート報告でフォロー

Google Analyticsによるアクセス解析を定期的にレポートし、よりアクセスが増える施策を具体的にご提案いたします。(*クイックプランは除く)

求人サイト「イーアイデム」にカンタン掲載

「Jobギア採促」で構築した採用サイトの求人情報は、入力管理システムのボタンを押すだけで、求人サイト「イーアイデム」に掲載することができます。

「Jobギア採促」をベースにした採用メディア連携と施策例

まとめ

求人に応募が来ない原因は、多々考えられます。人口の減少など、企業の力だけではどうにもならないことはさておき、求人広告の内容や掲載媒体など改善できる要因に関しては細かく見直しましょう。ひとつずつ改善していって、効果を分析してみることで、企業の未来に役立つ有効なノウハウとして残すことができるでしょう。

アイデムでは、応募が来ない場合に考えたい効果的な求人手法について、他社の導入実績や事例を踏まえてご提案しています。現在応募が来ず、採用がなかなかうまくいっていないとお悩みの方や、採用業務効率化を図りたいといったお悩みをお抱えの方も、ぜひ一度アイデムへご相談ください。

アイデムには、人材採用から定着・戦力化までの一連のプロセスにおける多様なノウハウがあります。

【法人向け】サービスに関するお問い合わせはこちら

アイデムには、人材採用から戦力化までの一連のプロセスにおける多様なノウハウがあります。

最適な人材を採用し、定着・戦力化するまでのすべての過程でサポートさせていただきます。